Erdbeben, Lawinen oder Häusereinstürze: Sind Menschen unter Trümmerteilen begraben, ist schnelle und vor allem gezielte Hilfe gefragt. Eine neue Radar-Technologie aus dem Fraunhofer FHR erlaubt es nun erstmals, Verschüttete metergenau unter den Trümmerteilen zu lokalisieren. Langfristig könnten Drohnen samt Radargerät die Unglücksstelle überfliegen und selbst hektargroße Bereiche schnell und effizient auf Überlebende durchsuchen.

Verschüttete unter Trümmerteilen zu finden ist schwierig. Doch die Zeit drängt, wenn man Lebende bergen will. Befindet sich noch ein Verletzter unter den Trümmern? Radar kann hier eine große Hilfe sein. Bislang konnten entsprechende Geräte jedoch nur die grobe Richtung bestimmen, in der die Rettungskräfte nach einem Überlebenden suchen müssen.

Anders als bei einer neuen Technologie, die das Fraunhofer FHR gemeinsam mit dem Technischen Hilfswerk (THW) und der Firma indurad GmbH in dem vom Bundesministerium für Bildung und Forschung geförderten Projekt LUPE+ entwickelt. Mit dieser lassen sich Verschüttete erstmalig lokalisieren; angestrebt ist hier eine Genauigkeit von etwa einem Meter. Das heißt: Die Rettungseinheiten wissen genau, wo sich eingeklemmte Verschüttete befinden, und können diese gezielt und schnell aus den Trümmern befreien. Möglich machen es Radargeräte, die mit einer Frequenz von 1,3 Gigahertz arbeiten – mit der sich sogar durch Stahlbeton schauen lässt. Drei bis fünf dieser Geräte werden um die Unglücksstelle herum aufgestellt. Dort senden sie nacheinander jeweils Radarsignale aus, die an den verschiedenen Trümmerteilen und dem Verschütteten reflektiert und von allen Geräten empfangen werden. Bei fünf Geräten ergeben sich also 25 Kombinationen, aus denen sich viele Pfade extrahieren lassen.

Auf ihrem Weg durch die Trümmer werden die Signale allerdings verzerrt: So scheint ein Verletzter weiter entfernt zu sein, wenn das von ihm reflektierte Signal beispielsweise zusätzlich eine Wand durchdringen muss. Speziell entwickelte Algorithmen fangen dieses Artefakt auf: Sie erstellen eine Clusterwolke aus allen ermittelten Entfernungen. Dabei starten die Algorithmen mit der Ausbreitungsgeschwindigkeit, die das Signal in der Luft haben würde. Diese passen sie schrittweise an, indem sie zunehmende Werte für Beton annehmen – so lange, bis die Signale räumlich alle in einem Punkt liegen: dem Punkt, an dem der Verletzte liegt. Die Umgebung wird also zu einem gewissen Teil mitmodelliert. Der Aufbau eines Demonstrators ist bis Mitte 2021 vorgesehen. Im Anschluss, so die Planung, wird das beteiligte Unternehmen indurad GmbH die Radarsysteme bauen und vertreiben.

Mobile Radargeräte erlauben die Untersuchung hektargroßer Bereiche

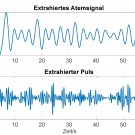

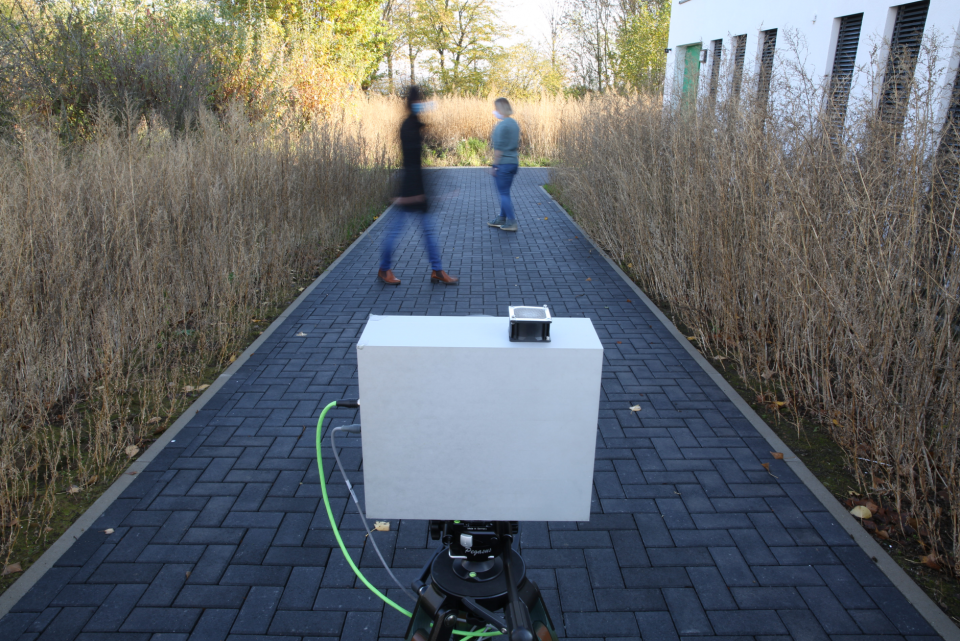

Es gibt ein weiteres Manko üblicher Radarsysteme, wenn es um die Bergung Verschütteter geht: Sie lassen sich bislang nur stationär betreiben. Das System wird an einer Stelle aufgestellt und kann von dort aus – je nach Radar – etwa zwanzig oder dreißig Meter weit schauen. Eine weitere Technologie des Fraunhofer FHR kann die Abdeckung solcher Radargeräte deutlich vergrößern. Möglich macht es ein mobiles Radargerät. Im Gegensatz zum LUPE+-Radargerät arbeitet es bei einer Frequenz von 24 Gigahertz: Damit kann es zwar nicht durch Stahlbeton schauen, allerdings ist das Gerät um ein Vielfaches kleiner als die LUPE+-Geräte. Klein und leicht genug, damit Rettungskräfte es künftig über das Trümmerfeld tragen könnten. Es ist sogar denkbar, dass eine Drohne bepackt mit dem Radargerät die Unglücksstelle abfliegt. Auf diese Weise würden sich auch hektargroße Bereiche effektiv und schnell durchsuchen lassen. Wie beim LUPE+-Ansatz auch, erkennt das Radargerät die Puls- und die Atemfrequenz der Verschütteten und trennt diese von Arm- oder Beinbewegungen. Und das mit hoher Genauigkeit: Die Pulsfrequenz beispielsweise wird auf ein Prozent genau gemessen, wie der Vergleich mit tragbaren Pulsgeräten ergab.

Die Technologie lässt sich auch umgekehrt anwenden: Stellt man das Gerät an eine feste Stelle, lassen sich die Lebenszeichen von Menschen detektieren, die sich im Umkreis des Geräts aktiv bewegen. Sinnvoll kann das etwa bei zahlreichen Verletzten sein, die z. B. in einer Turnhalle erstversorgt werden. Über das Radargerät lassen sich die Lebenszeichen aufzeichnen und den jeweiligen Verletzten zuordnen. Wer braucht die Hilfe am dringendsten? Der Algorithmus schaut dabei vor allem nach Veränderungen: Flimmert das Herz? Atmet der Patient sehr schnell? Die Vitalparameter sind richtungsabhängig: Dreht sich eine Person um, wirkt sich dies auf ihren Atem aus. Der Rhythmus ändert sich, zudem überlagern sich Atemsignal und Bewegung. Der Algorithmus kann diese Signale auseinanderrechnen und getrennt darstellen.

Der erste Algorithmus ist einsatzbereit, mit einer im Abstand von bis zu 15 Metern vorbeilaufenden Person wurde das System bereits erfolgreich getestet. In weiteren Schritten kann das System an verschiedene Situationen angepasst werden. Auf dem Symposium "Neue Technologien für die Polizei" im November 2021 werden die Möglichkeiten vorgestellt, die das System beispielsweise für GSG 9-Einsätze wie Geiselnahmen bietet: Mit dem Gerät können die Einsatzkräfte durch Mauern schauen, erkennen, wo sich wie viele Personen aufhalten und wie es um deren Gesundheitszustand bestellt ist. Auf diese Weise erhalten die Einsatzkräfte wertvolle Informationen, um die Geiselnahme möglichst unblutig zu beenden. Eine weitere Einsatzmöglichkeit ist das autonome Fahren. Elementar für die Sicherheit ist, dass das Fahrzeug zwischen lebenden Wesen und anderen Hindernissen unterscheiden kann – für ein Kind, das auf die Straße rennt, ist ein anderes Ausweichmanöver vonnöten als für einen auf die Straße kullernden Ball. Auch für solche Fragestellungen ist das mobile Radar wie geschaffen.

Fraunhofer-Institut für Hochfrequenzphysik und Radartechnik FHR

Dr. Reinhold Herschel

Telefon: 0228 9435-582